Pour la première fois, les signaux transmis par les groupes d’antennes du radiotélescope géant LOFAR (LOw Frequency ARray : réseau à basses fréquences) aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France – à la station de radioastronomie de Nançay (CNRS/Observatoire de Paris/Université d’Orléans) – ont été combinés au moyen de son supercalculateur. Avec cette réussite, le Télescope International LOFAR (ILT) devient un réseau aux excellentes performances en sensibilité, grâce aux 40 stations néerlandaises, et en définition (résolution angulaire), grâce à ses prolongements qui s’étendent jusqu’à 1 000 kilomètres à travers l’Europe. Ceci a permis d’obtenir des images à haute résolution des extrémités du jet issu du noyau du quasar 3C196, situé à environ 7 milliards d’années-lumière de la Terre.

LOFAR a été construit par ASTRON (l’Institut de Radio Astronomie néerlandais) aux Pays-Bas. Il s’étend maintenant à l’Europe avec ses stations basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, ainsi qu’en Suède où une station sera installée courant 2011. La particularité de LOFAR, précurseur d’une nouvelle famille d’instruments de radioastronomie basse-fréquence (de 30 à 240 MHz) est que ses antennes sont fixes, en très grand nombre et réparties sur plus d’un millier de kilomètres. Les 40 stations prévues aux Pays-Bas en possèderont environ 35 000, et environ 13 000 autres sont implantées dans les pays environnants, dont 1 600 sur le site de la station de Nançay dans le Cher. LOFAR combine électroniquement les signaux de ses antennes pour former des images du ciel radio basses fréquences, beaucoup plus sensibles et précises que ce qui existe, dans un grand champ de vision instantané. Chacune des stations est reliée en temps réel au supercalculateur par une liaison à très haut débit (10Gb/s).

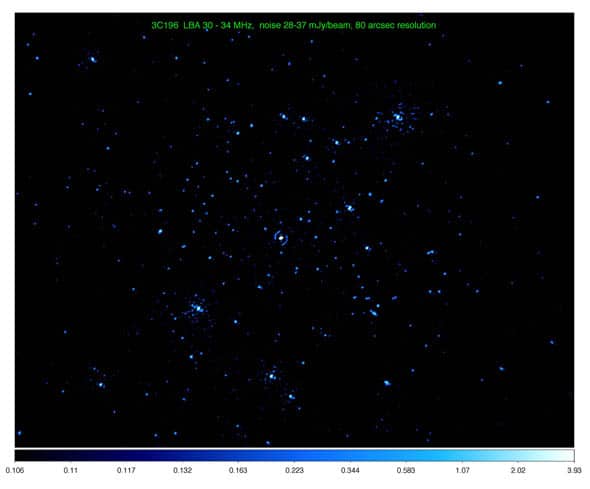

L’addition des signaux venant des différents pays est une étape technique importante. Le défi technologique relevé réunit ces stations en un instrument novateur et puissant, l’ILT. Les nouvelles possibilités ainsi ouvertes sont démontrées pour la première fois dans une série d’images de la région du quasar radio brillant 3C196, situé à environ 7 milliards d’années-lumière de la Terre. La première image révèle l’énorme champ de vue qui peut être couvert, soit une portion du ciel équivalent à 1 000 fois la Pleine Lune. Elle révèle un grand nombre d’objets autour de 3C196, identifié par un cercle au centre de l’image.

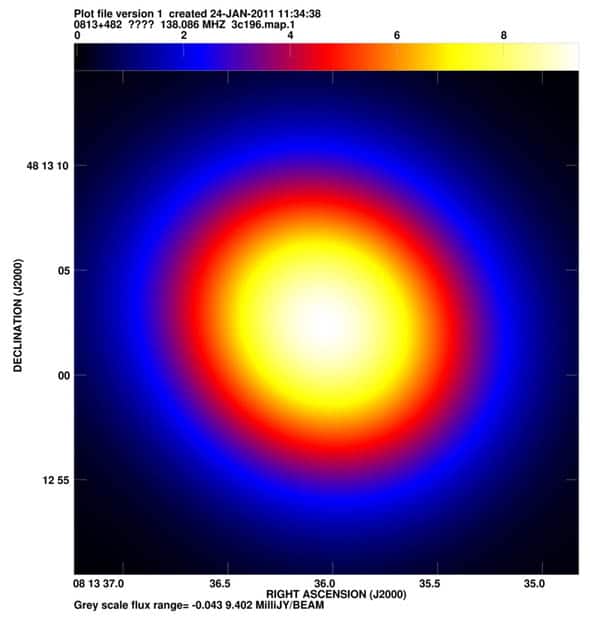

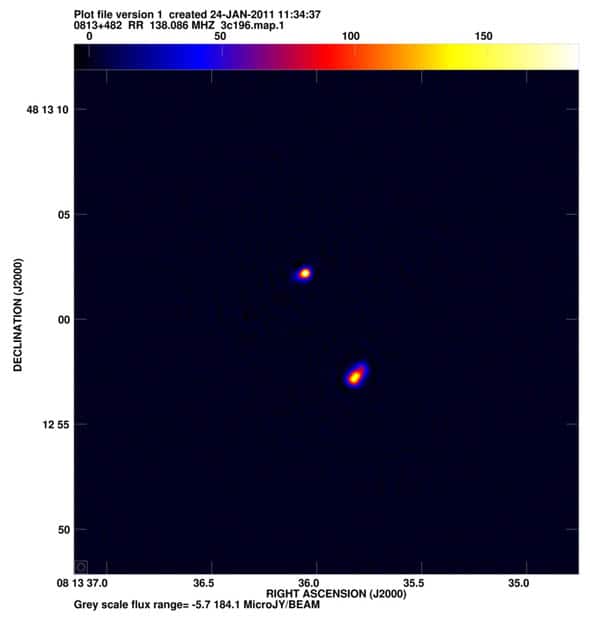

La deuxième image est un zoom sur la source centrale, obtenu avec les signaux des stations du cœur néerlandais de LOFAR. Elle montre 3C196 comme un objet légèrement allongé, sans plus de détails. La troisième image, enfin, est celle obtenue grâce à l’utilisation simultanée des autres stations européennes de l’ILT : la structure d’un objet aussi éloigné peut maintenant être détaillée aux basses fréquences avec une résolution qui atteint 0,2 seconde d’arc, environ un dix-millième du diamètre apparent de la Lune. La source radio se dédouble, et apparaît comme deux « points chauds », qui se situent aux extrémités d’un jet de matière émis à des vitesses proches de la vitesse de la lumière par le trou noir supermassif situé au centre du quasar.

En France, le projet LOFAR installé à Nançay a été porté par le CNRS, l’Observatoire de Paris et l’Université d’Orléans. Le réseau RENATER (1) assure la liaison à haut débit. Le projet a été soutenu par le consortium FLOW, regroupant une trentaine de scientifiques attirés par ces possibilités nouvelles dans tous les grands domaines de l’astronomie, depuis les limites de l’atmosphère terrestre jusqu’aux objets les plus lointains de l’Univers. Une douzaine d’entre eux participent déjà activement aux collaborations scientifiques internationales, qui préparent et réalisent les premières observations de l’ILT. LOFAR permettra d’aborder des sujets aussi divers que la formation des premières étoiles et des premiers trous noirs de l’Univers, les galaxies, les amas et grandes structures, le champ magnétique galactique, la cartographie radio profonde du ciel, la détection des rayons cosmiques et des milliers de sources transitoires ou sporadiques (pulsars, explosions d’étoiles, trous noirs, planètes … et peut-être exoplanètes), ou l’étude du Soleil.

le champ large autour du quasar 3C196 (tache brillante au centre). En bas, à gauche : l'image radio prise avec les seules antennes du cœur de LOFAR aux Pays-Bas. La résolution est de 11 secondes d'arc, représentée par le grand cercle vert. Le plus petit détail discernable mesurant 265 000 années-lumière de diamètre, 3C196 apparaît comme une source étendue sans sous-structure. © multi-national LOFAR commissioning teams led by Olaf Wucknitz (Argelander Institut für Astronomie, University of Bonn, Germany) and Reinout van Weeren (Leiden Observatory, University of Leiden)

Le plus petit détail mesurable est de 7 200 années-lumière, ce qui permet d'observer les deux extrémités du jet issu du trou noir supermassif au centre du quasar. © multi-national LOFAR commissioning teams led by Olaf Wucknitz (Argelander Institut für Astronomie, University of Bonn, Germany) and Reinout van Weeren (Leiden Observatory, University of Leiden)

L'image de dessous a été obtenue avec l'appoint des stations LOFAR en Europe. Elle couvre le même champ que celle du milieu mais, cette fois, la résolution est de 0,3 seconde d'arc, représentée par le tout petit cercle vert en haut à droite du cliché. Le plus petit détail mesurable est de 7 200 années-lumière, ce qui permet d'observer les deux extrémités du jet issu du trou noir supermassif au centre du quasar. © multi-national LOFAR commissioning teams led by Olaf Wucknitz (Argelander Institut für Astronomie, University of Bonn, Germany) and Reinout van Weeren (Leiden Observatory, University of Leiden)

Notes :

(1) Le Réseau National RENATER a été déployé au début des années 90 pour fédérer les infrastructures de télécommunications pour la recherche et l’enseignement. Le réseau RENATER fournit à plusieurs centaines d’établissements d’enseignement et de recherche, en France métropolitaine et en Outre-Mer, une connectivité sécurisée à très haut débit, nationale et internationale (via le réseau pan-européen GÉANT). Le CNRS est l’un des membres fondateur de ce réseau. www.renater.fr

Source: communiqué de presse du CNRS

Laisser un commentaire